只要是「執政黨」都愛課綱微調...人民還能期待什麼?

文:王希(沃草|立委出任務 專案經理)

課綱爭議是從2013年9月國教院以「檢核小組」調整課綱開始,過程屢屢被批評為黑箱,經歷2014年2月公民教師的抗議,到2015年7月因反課綱學生林冠華的自殺而引發學生佔領教育部的行動,引起社會與立法院的熱烈討論。

事實上,在李、扁政府時期開始增加「認識台灣」等課程,就曾被批評涉及台獨史觀及去中國化。到馬政府時期這次的課綱微調,則引起「撥亂反正」與「大中華統一史觀」的正反兩極評價。

課綱可以說是每個執政黨都免不了要進行「調整」的重要政策方向,相信未來類似的爭議隨時可能再上演。

然而比起調整的內容,調整的過程更能彰顯民主精神。這兩年在立法院中的討論,可說是一堂「程序正義」的公民教育課。

讓阿草用數據,幫你在這堂公民課畫重點!(點這裡看更多)

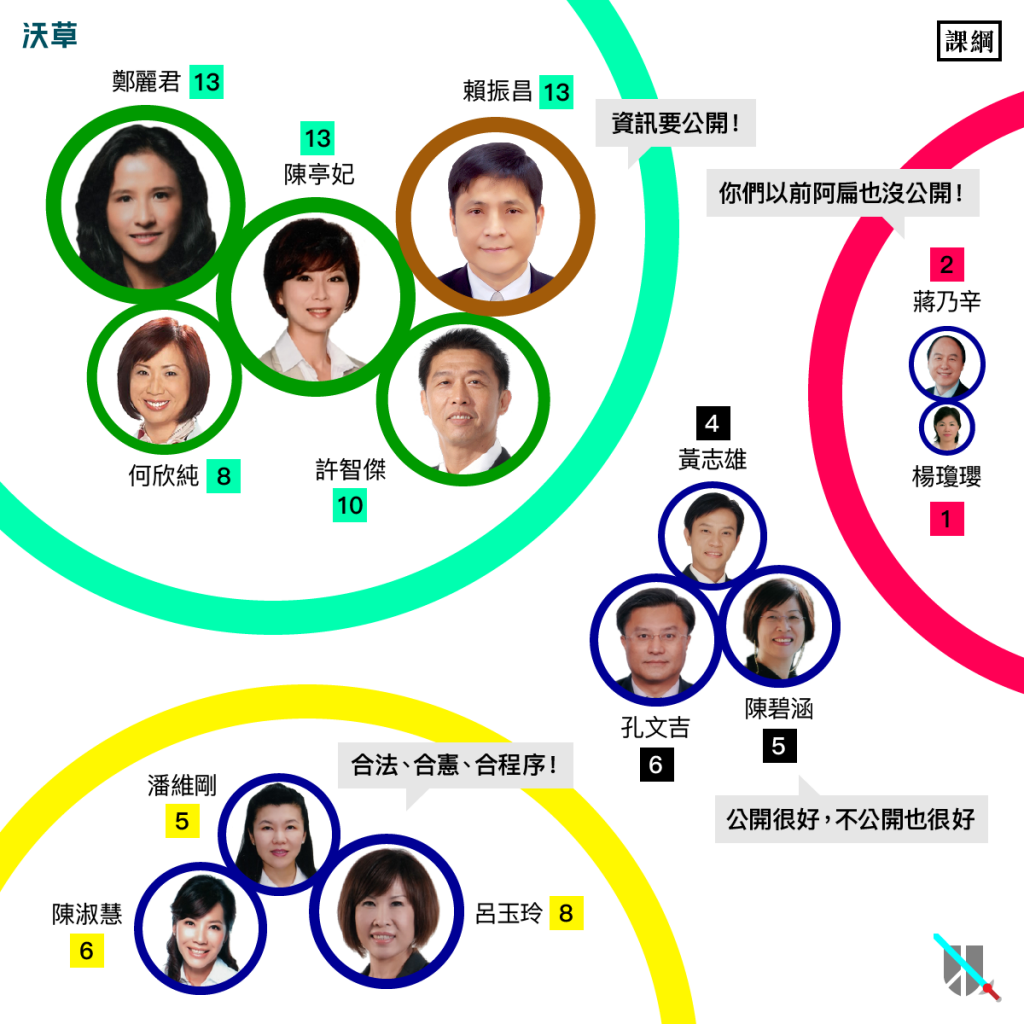

程序公開透明?執政黨和在野黨想得不一樣

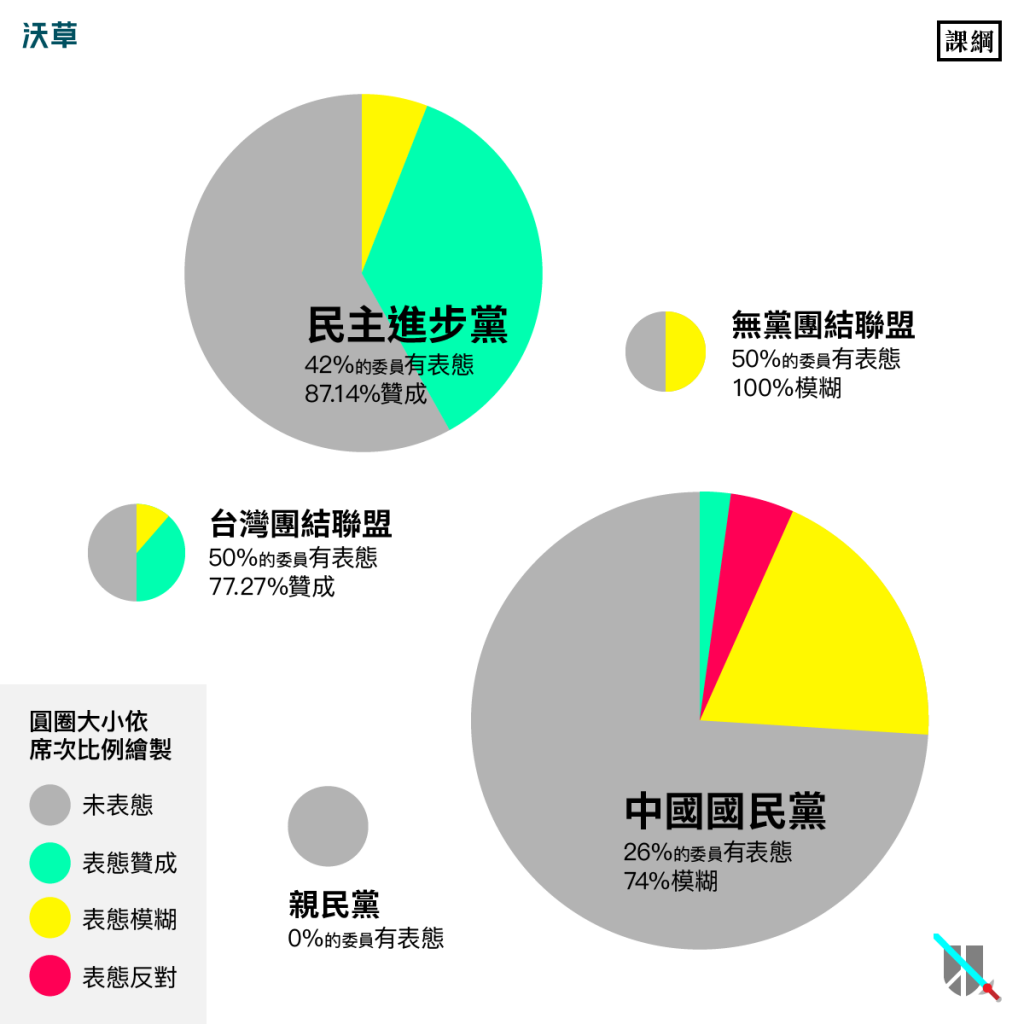

這次課綱主要有兩大爭議:「內容是否為大中華統一史觀」和「課綱制定程序是否應該公開透明」。內容應該採取何種史觀的問題,各黨立委各有表態,但都偏向個人主觀判斷,較難有交集。比起來,程序公開透明更是各方爭論重點。

Photo Credit: 沃草

Photo Credit: 沃草

民進黨與台聯立場相對一致,都有將近半數的立委表態,大部分也都主張應立法公開透明。例如: 國民黨大多數都是模糊態度,少數表明反對的理由,是認為公開會議記錄及審查委員名單不尊重專業,另一種說法則是拉前朝扁政府時期的作法來救援,彷彿「你們以前沒公開,現在我們當然也可以不公開」的態度。例如: 從課綱的程序正義問題,可以看出執政黨與在野黨心態的不同:

另一種軟性反對:模糊發言

課綱這個議題還有一個現象:模糊發言特別多。但是各黨的模糊狀況都不同,民進黨與台聯的模糊發言多是在課綱的實質內容打轉,批判課綱微調灌輸學生錯誤史觀。

但另外一方陣營的模糊發言,則展現高明的話術,看起來原意在於打圓場或是暗批對方。例如:

或許是因為立委本身大概也不太敢直接說出「課綱程序不必公開透明」,所以只好模糊表態。而這類發言造成會議討論發散,容易導致會議沒結論,其實也可說是一種軟性反對。

Photo Credit: 沃草

Photo Credit: 沃草

人格分裂的立委:孔文吉、黃志雄、陳碧涵

整個課綱程序正義的主戰立委,大致上可以區分為(取表態較多者,括號內代表表態次數):

贊成:鄭麗君(13)、陳亭妃(13)、賴振昌(13)、許智傑(10)、何欣純(8)

反對:蔣乃辛(2)、楊瓊瓔(1)

模糊:呂玉玲(8)、孔文吉(6)、陳淑慧(6)、陳碧涵(5)、潘維剛(5)

不過,孔文吉、黃志雄(4)、陳碧涵這三位立委十分特別,他們一邊提出資訊應該透明的進步說法,例如: 但同時又會主張教育部不公開相關資訊,是合法合理。這兩種自相矛盾的言論,使他們看起來似乎人格分裂。

從他們發言時間上來看,這可能是因為台北高等行政法院判決教育部敗訴並應公開政府資訊。從這個例子來看,法院的判決對社會輿論,甚至是立委發言,具有很重要的影響力。

對新國會的期望:程序正義是課綱爭議的最佳解

課綱爭議,最後在立法院要求教育部重新檢討課綱的決議下,暫時告一段落。

但是過去各執政黨在調整課綱時,往往都引起「政治力干預」的批評,可以證明「換黨執政就能解決課綱問題」是不切實際的想法。

最佳解是落實程序正義,課綱制定程序公開透明,才能真正達到尊重教育專業,避免爭議。

這堂立法院的公民課,教會我們最重要的一點是:

文章獲沃草授權轉載,詳細表態內容請點入「沃草!立委出任務」

核稿編輯:楊之瑜