還給人民「公投」「罷免」的權利吧!「鳥籠」公投與罷免該怎麼改?

文:關鍵評論網 鄭少凡

中華民國憲法第17條明文規定,人民有選舉、罷免、創制及複決之權,這些詞彙許多人從小就朗朗上口,但實際上,以我國現有法規,人民要實行罷免、創制複決的權利卻難之又難。

以創制複決權而言,相當於公民投票,即人民可透過提案創制國家政策或修改法律,早期威權時期皆由國民大會所主導,人民無法享有真正的創制複決權,第二屆立委改選後,民進黨不斷試著透過立法將此權利落實,但皆被否決,直到2003年提出以公投來解決核四問題時,國民黨才改變立場願意討論,但在藍大於綠的國會生態之下,各方角力的結果,卻出現了一部門檻高到不行的「鳥籠」公投法。

2003年立法通過的公投法門檻重重,首先,要成案必須由由千分之五具投票權的公民(約十萬人)提案;提案後還得送公民投票審議委員會審核,若遭審核不符規定,提案便會被駁回;就算審查通過,還必須由百分之五具投票權的公民(約一百萬人),於六個月內完成連署,才能真正啟動公民投票。

以上條件接具備後,投票時面對的情況卻是:必須由過半數的選舉權人參與投票,且同意票須超過投票人數的一半,公民投票才會有效通過,否則公民投票提案便視為「否決」(這被稱為「雙二一門檻」)。

這些門檻讓公投的實行幾乎成為不可能。為何會變成這樣的情況?當時參與公投法立法的陳文茜在2005年接受中國媒體訪問的時候就擺明說,這樣立法的用意是刻意的:「我的方法是,我通過『公投法』,但我要讓『公投法』什麼都不能投。」

公督盟曾還原2003年時的審議狀況發現,備受質疑的「雙二一門檻」,無論是蔡同榮版、台聯版、民進黨版、國民黨版、行政院版,皆是如此設計,唯一不同的地方在於,蔡同榮版、台聯版規定若投票人數未過半時,該場公投為無效,其他版本皆將投票人數未過半視做「否決」。只不過,蔡版與台聯版的設計,卻在黨團協商中由朝野政黨的協商代表聯手搓掉。

對於這不合理門檻,學運團體島國前進自2014年5月成立後,隨即展開公投法補正之公投連署行動,訴求「補正公民投票法」,去年三月,島國前進共完成了13萬份之公民提案連署送交中選會,經聽證程序,與公投審議委員會審查後,於六月收到審查通過和第二階段連署的領表通知,展開法定期限六個月的第二階段連署,但去年12月6日宣布連署失敗。

島國前進則聲明指出,過去台灣自2003年公投法立法以來,6次的全國性公民投票皆是由政黨發動,這也印證,如此制度僅有利於有一定的組織規模的政黨提案,不利於人民提案,更限縮了直接民主的精髓。

另一方面,罷免也是一樣困難,同樣是「提案門檻太高」、「連署門檻太高」,分別必須有2%的提案及13%連署,再來同樣就是有「雙二一門檻」,也就是「投票必須要有1/2選舉人投票,有效票中要有1/2同意罷免」,當中還有一些奇怪的規定,包括罷免不得宣傳。

2013年由馮光遠等人所發起成立的民間組織憲法133實踐聯盟,曾在2013年試圖罷免立委吳育昇,但在第二階段要有13%連署書的門檻當中失敗。

另外,太陽花學運後,多個民間團體也發動「割闌尾計畫」,欲罷免立委蔡正元、林鴻池、吳育昇,其中林鴻池與吳育昇的罷免案於第2階段未達門檻而告失敗,蔡正元的罷免案於第3階段投票率未達門檻,罷免失敗。

這些例子再再皆說明,我國空有公投、罷免法,卻沒能實際由人民參與實行,明明就是憲法賦予我國公民的權利,但諷刺的是人民真正得到的卻是刻意抬高的門檻,這種「刻意」在陳文茜的談話中非常明顯,就像一巴掌打在人民的臉上,若人民被變相地剝奪這些基本政治權利,我國的民主如何能繼續深化及健全發展?

既然如次,為何改革顯得如此困難?答案或許就在沃草「立委出任務」的統計中,當中可發現占立法院多數的國民黨不願意就此議題表態推動。

公投門檻下修各政黨表態情況,來源:沃草「立委出任務」。

公投門檻下修各政黨表態情況,來源:沃草「立委出任務」。

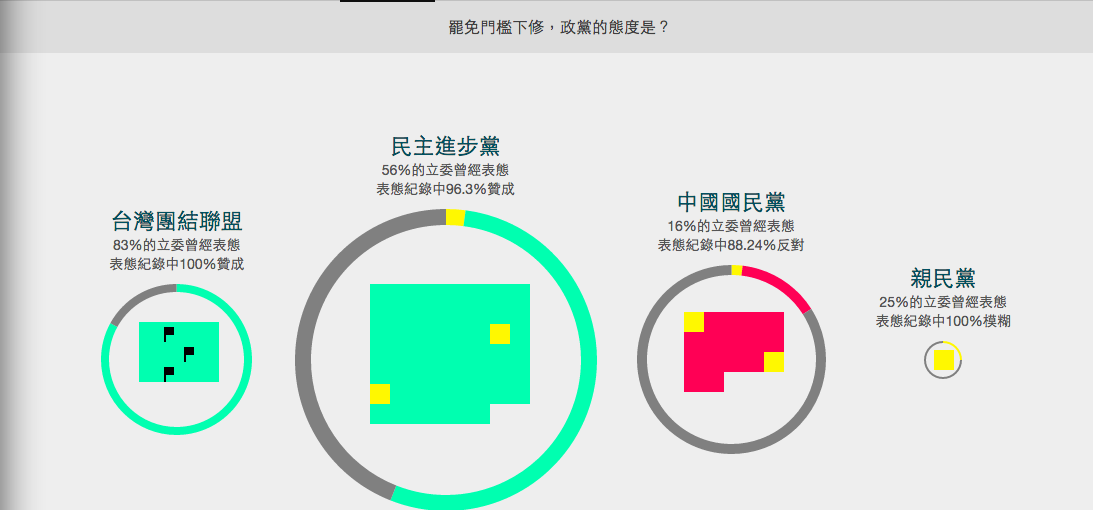

罷免門檻下修各黨表態情況,來源:沃草「立委出任務」。

罷免門檻下修各黨表態情況,來源:沃草「立委出任務」。

以公投法而言,沃草的分析中談到:「國民黨大多數立委並不會直接表明反對公投門檻下修,而是提出『我贊成調降,但是要再多討論⋯』、『門檻還是有他的意義⋯』、『要有嚴謹配套措施⋯』等等曖昧不明的用詞。」

分析談到:「模糊的發言常常導致會議時間延宕無結論、行政機關藉此得以「再討論研議」為由拖延進度,因此阻礙了修法實質上的討論,也無助於凝聚社會共識。」

以罷免下修而言,沃草的分析談到:「民進黨及台聯當中有表態的紀錄都是高度贊成(但民進黨立委也有將近一半沒有表態),許多國民黨立委則勇於表達反對立場,親民黨立委則繼續游移在國民黨和民進黨之間,幾乎完全不表態,只有一則立場模糊的發言。因為這些強烈反對和不表態的立委,導致雖然贊成門檻下修的表態比反對多,卻距離修法通過仍然非常遙遠。」

TNL就這些爭議專訪了銘傳大學公共事務學系暨研究所專任助理教授、現任台中市法制局長陳朝建,以及理律法律事務所所陳長文,以他們的角度來解析公投、罷免法當前的爭議該如何解決。

Photo Credit:Appendectomy Project 割闌尾計畫

CC 0

Photo Credit:Appendectomy Project 割闌尾計畫

CC 0

陳朝建:「雙二一門檻」其中至少要有一個改變

陳朝建:公投法百分之五的聯署才能成案,能夠找到百分之五的聯署,其實你已經可以組成政黨,而且是有效政黨,那這時候你是要找人連署?還是要組政黨?這是一個非常弔詭的問題,換句話說,發動的門檻太高,所以你會發現,像是林義雄是公投的苦行者,他形同已經有挺他的政黨,或是形同另類政黨的黨主席和精神領袖,所以公投法維持高門檻,等於鼓勵大黨分裂或鼓勵小黨成立。

雙二一的表决門檻的限制,這個門檻超高的,要二分之一以上投票,二分之一以上同意,我們選總統是相對多數決(即得票最高的人當選,不需要獲得過半數選民的支援),但公投對一件事情的表决卻是絕對多數決(即需要得到指定的票數方可通過,門檻在設定上須達指定的比例),這真的太難了,高門檻的情況之下,就會出現明明多數人贊成,但由於出席門檻或表决門檻沒過半,就視同否決,所以推動公民投票容易叫自我打臉,所以這門檻的設計絕對有問題。

門檻要修下來有幾個配套要做,投票年齡門檻要從20歲下降到18歲,擴大參與,第二個要修的是表决門檻:二分之一以上的出席、二分之一以上同意,這至少要有一個改變,甚至兩個都改變,回到相對多數決,或者「三分之一以上的出席投票、二分之一以上的同意」,這樣改變反而會刺激投票率變高,否則以現有的狀況,如果我對此議題反對,那我要去投反對票還是不投票?因為不投票的人視為反對票,所以一旦我去投票對我不利,我是反對就被迫沈默,因為不投票的人是跟反對的人一致的,所以現有的公民投票絕對有問題。

可考慮取消罷免制度

陳朝建:罷免情況也是,其實這只需要修改一下法律就好,但你會發現立法委員怠惰,因為立委總不希望閹割自己,像是罷免不得宣傳,這只要修個法就可以了,為什麼這麼久沒過,這就是立委築起保護的高牆,現在要叫他們閹割自己的利益不容易。

所以罷免要調降門檻,甚至廢除罷免我都不反對,因為很多國家已經沒罷免制度了,我們是少數有罷免制度的國家,有些為什麼沒有?因為全部都是政黨比例代表制,這就不可能罷免,如果是一半是政黨比例代表制,一半是區域選的,那區域選的反而不安穩,像德國兩票制的國家沒有罷免,我們是少數停留在傳統思維的。

我覺得罷免制度取消才是對的,但不見得很多人支持這意見,因為從小到大我們被教育成選舉罷免創制複決,很多人把這是為理所當然,可是你把罷免視為理所當然,但這樣的話,那政黨不分區立委如何罷免?你如何罷免政黨?這也是一個思考方向,撇開這思考方向,若要保留現有制度,那一定要調降門檻。

罷免也有投票的雙二一門檻,這要調降到怎樣的門檻比較適合?這很難說,但最後出席投票的門檻調降到三分之一或是降到四成是個合理門檻,調降到四成反而會導致投票率超過五成,若出席投票門檻維持在大於等於五十,投票率反而會低於五十,因為我只要不投票就贏了。

要改變要透過公民的力量

陳朝建:要改變要透過公民的力量,或是透過集體意識,導致某個黨在壓力下從事改革,用學術語言來講,叫做「憲法時刻的啟動」,比如1990年有了野百合學運之後啟動了改革,現在最好的時間點就是太陽花學運之後的一兩年內,但太陽花的餘溫可能只能延續到1月16日。

以這次選舉,以及上次六都的選舉,很多人不是希望民進黨執政,純粹是個念頭:拉國民黨下來,這念頭一年多後竟然還存在,這表示人民給過國民黨機會,2008~2016是朝大野大,而且是穩定的過半,但一樣沒改革,所以這是人民的反撲。

換句話說,以前民進黨執政朝小野大,阿扁沒辦法作為,人民還是會痛罵,所以才出現國民黨重新執政,現在人民願意給非國民黨力量過半的機會,再給你一次最後的機會,因為你說朝小野大你做不到,國民黨朝大野大也做不到,那我給你非國民黨力量朝大野大的機會。

今年就要靠公民覺醒的意識壓迫這個朝大國會野大的政黨,警惕他,做不好你也會是下個國民黨,所以你剩下改革這條路。

Photo Credit:島國前進

Photo Credit:島國前進

陳長文:投票門檻高低,各有利弊

陳長文:關於公投法與罷免法的修法問題,提案與連署門檻高低可以討論,我沒有定見,成案的便利性愈高,行政的成本也愈高。

至於投票門檻,我個人傾向維持50%投票門檻。但也不是那種100%強烈的支持維持,因為投票門檻高低,本也各有利弊。但傾向維持的緣故是,其一是我認為,當代民主政府本質上仍是代議政府,除非直接民主有更好機制出現,例如更好、更有效率的投票機制出現,否則暫時還是保持現在代議為主,也許比較好。

其二是,當然民主政府最大的問題是失能,在直接民主的質,也就是普羅大眾對議題專業認知力的深化程度,還不是讓人很有把握時,過低門檻的直接民主,會讓政策不安定性相對提高,加重政府的失能現象。

但另一方面,我心裡也有一個聲音,我們的代議民主品質也真的很糟糕,是不是透過降低投票門檻,以增加直接民主的強度與頻率,使之成為對這些不盡責的代議士的一種約制與警告。同時,透過這様的強度與頻率的增加,以量帶質,透過實踐來提升直接民主的品質?在這個基礎上,我又有些同意門檻的降低。

而且,從人類文明以及投票技術、問責機制的發展趨勢來看,直接民主的可能性與品質其實只會隨著科技愈成熟,而降低其成本與不效率,就這一點來説,公投或罷免門檻降低,也有促成這種有品質的直接民主的作用。

所以,這是為什麼我説我只是「傾向」維持現狀的投票門檻,但這個傾向的強度,若要量化的話,大概只有52%的強度傾向,另外48%則是傾向降低投票門檻。而這個傾向不是「常數」,是會變動的,變動的依據在於直接民主工具的進步速度。